○神奈川県市町村職員共済組合文書管理規程

昭和56年4月1日

規程第94号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定め、組合業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(文書取扱の原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して、事務が円滑に行われるように処理しなければならない。

(文書主任、文書取扱主任及び文書補助員)

第3条 総務課に文書主任及び文書補助員を、その他の課(組織運営に関する規程第2条第1項に規定する課をいう。以下同じ。)に文書取扱主任及び文書補助員を置く。

2 文書主任及び文書取扱主任(以下「文書主任等」という。)は、総務課及びその他の課にあつては副主幹(副主幹の置かれていない課にあつては、主任)のうちから、事務局長が、文書補助員は、それぞれ課員のうちから総務課及びその他の課の課長(組織運営に関する規程第4条第1項に規定する課長の職をいう。以下同じ。)が、任免する。

(文書主任及び文書補助員の職務)

第4条 文書主任及び文書補助員は、上司の命を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書、図書の整備に関すること。

(4) 文書の整理及び保管に関すること。

2 文書補助員は、文書主任等を補佐し、文書主任等に事故があるときは、その職務を代行する。

(文書取扱主任の職務)

第5条 文書取扱主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 総務課から配布された文書の収受及び配布に関すること。

(2) 総務課から配布された文書の審査に関すること。

(3) 総務課から配布された文書、図書の整備に関すること。

(4) 総務課から配布された文書の整理及び保管に関すること。

(文書事務の指導及び改善)

第6条 総務課長は、各課の文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導及び改善に努めなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(文書物件の取扱)

第7条 組合に到着した文書、物件(以下「文書等」という。)は、総務課長が収受する。

2 収受した文書等は、速やかに次の各号により取扱わなければならない。

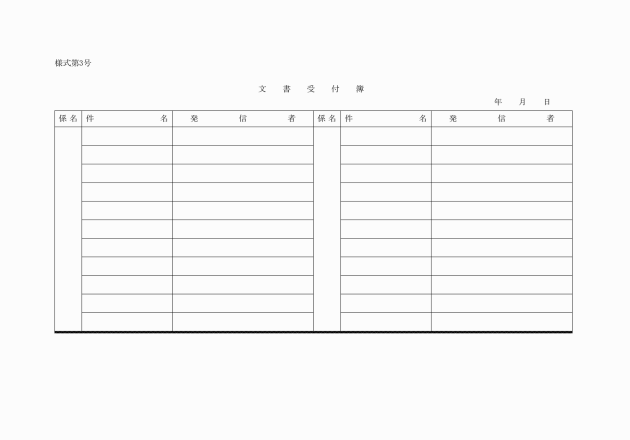

(2) 各課文書取扱主任は、文書の配布を受けたときは、速やかに課員に配布すること。

(3) 配布を受けた文書中その主管に属さないものがあるときは、その事由を附せんし、総務課に返付すること。

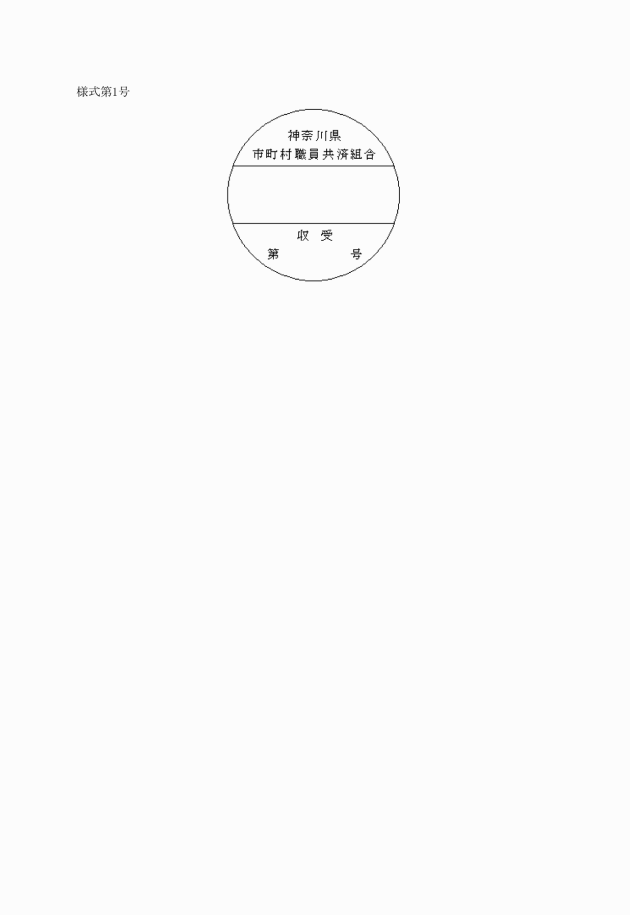

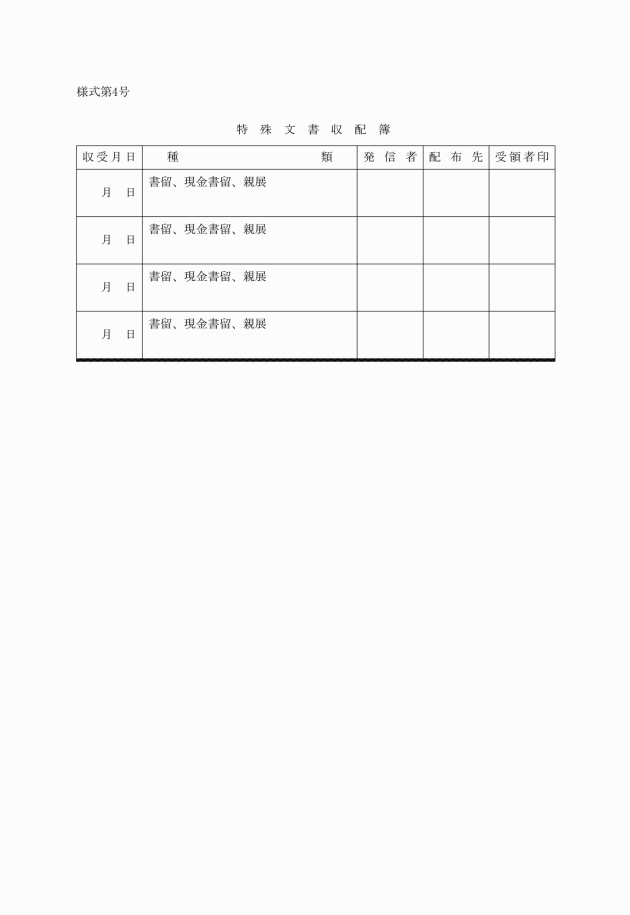

(4) 親展文書、親展電報及び秘密の表示のある文書は、封をしたまま封皮に収受印を押印し、特殊文書収配簿(様式第4号)により事務局長あてのものは総務課長を経て事務局長に、その他のものはそれぞれあて名のものに配布すること。

(5) 現金、有価証券、郵便切手、収入印紙、貴重品、書留及びその他の金券(以下「金券等」という。)は、私文書と思われるものを除き開封し、収受印を押印のうえ、文書整理簿にその旨を登載して主管課長に配布し、金券は、特殊文書収配簿に記入のうえ、出納主任に送付する。

(6) 電報は、収受印を押印のうえ、主管課に配布すること。

(7) 各課に関係する文書等は、その関係の最も深い課に配布すること。

(郵便料金未納等の文書の処理)

第8条 郵便料金の未納又は不足の郵便物は、総務課長が必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払つて収受することができる。

第3章 文書の処理

(配布文書の処理)

第9条 文書取扱主任は、文書の配布を受けたときは、速やかにその文書を処理しなければならない。

2 事務の性質により直ちに処理することができない場合は、主管課長にその旨を申し出て、当該文書の欄外にその理由を記載しておかなければならない。

(重要文書の処理)

第10条 課員は、配布された文書のうち重要又は異例なものについては、あらかじめ上司の指示をうけ処理しなければならない。

(文書の起案)

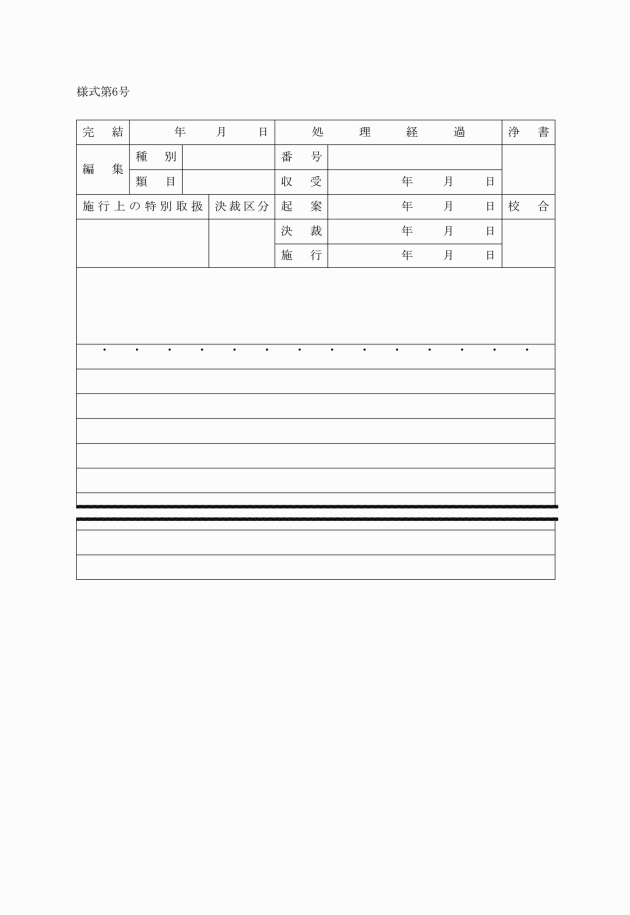

第11条 起案は、原則として文書によるものとし、起案用紙(様式第6号)を用いなければならない。ただし、定例又は軽易な文書は直ちに処分案を本書の余白又は欄外に朱書してこれを代えることができる。

(起案の要領)

第12条 起案は、次の各号に掲げる要領によるものとする。

(1) 起案文書の用語は、平易簡明を旨とし、用字は、当用漢字、ひらがな及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、地名、人名、その他特別の理由により必要があるものについては、当用漢字以外の漢字、カタカナ及び外国文字を用いることができる。

(2) 電報案は、特に簡明に書き、電文を傍書きすること。

(3) 金額その他重要な箇所を訂正したときは、その箇所に押印すること。

2 同一文例(以下「例文」という。)によつて、継続的に起案することのできる事案については、あらかじめ合議して定めることとし、個々の起案の際は、例文の記載を省略することができる。

(文書の記号及び番号)

第13条 文書には、次の各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書には、記号及び番号を省略することができる。

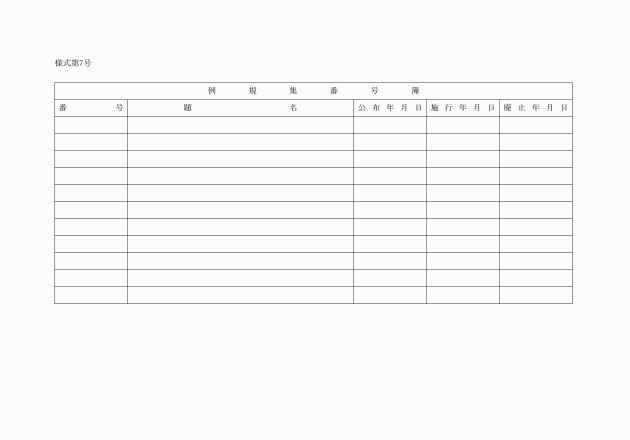

(1) 定款、規則及び規程には当該暦年の数字を示す年号を付し、記号はその区分により「定款」、「規則」及び「規程」とし、番号は総務課において例規集番号簿(様式第7号)の番号を付すること。

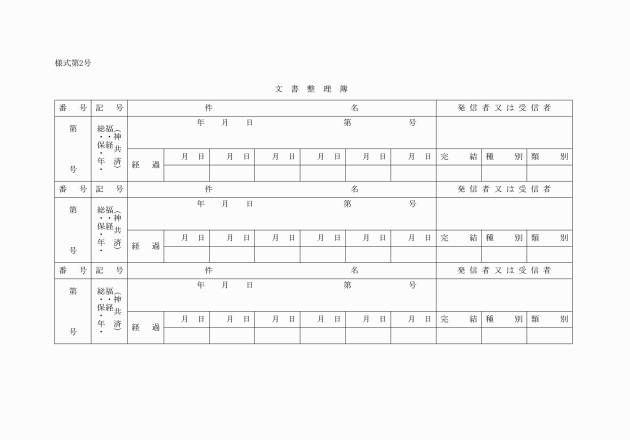

(2) 一般の文書には、当該年度の数字を示す文字を付し、記号は「神共済」の次に課の頭文字を加え、収受に基づいて発する文書の番号は、収受の際に記入された文書整理簿の番号とし、収受に基づかないで発する文書の番号は、決裁済の文書に基づき、文書整理簿に登載する番号とする。

(3) 同一事件に属する文書は、完結するまで同一の記号及び番号を用いなければならない。この場合においては、往復回数に従い、順次「の2」「の3」のような枝番号を付さなければならない。

(4) 文書の番号は、会計年度を通じて一連番号とし、毎年4月1日をもつて更新すること。

(日付)

第14条 文書の日付は、施行の日を用いること。

(特別取扱いの表示)

第15条 施行に特別の取扱いを必要とする文書は、起案用紙の所定欄に「至急」、「親展」、「書留」、「速達」その他必要事項を朱書で明示しなければならない。

(決裁区分の表示)

第16条 起案文書は、次に掲げる決裁区分を表示しなければならない。

甲 理事長の決裁を要するもの

乙 事務局長限りで決裁するもの

丙 事務局次長、施設長、支配人又は課長限りで決裁するもの

(その他の表示)

第17条 起案用紙には、番号、収受、起案等の必要事項を所定欄に記入し、主任欄に押印をしなければならない。

(決裁の順序)

第18条 文書は、当該関係課員、班に置く副主幹、主幹、課長、出納役、支配人、施設長、参事、事務局次長、事務局長の順に決裁又は閲覧をうけなければならない。

(合議)

第19条 合議を必要とする文書は、関係のある課長に合議しなければならない。その範囲は、必要最小限にとどめるものとする。

2 合議の順序は、主管課長を経て関係の深い課から順次行うものとする。

3 合議を受けた関係課長間に異議があるときは、主管課長と協議し、協議が整わないときは、直ちに事務局長の指示を受けなければならない。

(理事長の決裁手続)

第20条 理事長の決裁を要する文書は、主管課長、関係課長及び事務局長を経て、総務課に回付し、総務課において決裁を受ける手続を行う。

(代決した場合の処理)

第21条 起案文書で上司不在のため、その事務を代理又は代決したときは、軽易なものを除き代決者において「後閲」の表示をし、決裁責任者の登庁後直ちに閲覧に供さなければならない。

(重要文書等の取扱)

第22条 起案文書で秘密を要するもの、特に緊急を要するもの、又は特に重要なものは、責任者が自ら携帯して説明し決裁及び合議を受けなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第23条 決裁済の起案文書で浄書を要するものは主管課において即日浄書しなければならない。ただし、次に掲げるものは総務課において浄書する。

(1) 組合会に提案する議案書等

(2) 定款、規則、規程、公告文書の類

(3) 重要な申請書

(4) その他事務局長において必要と認める文書

(校合)

第24条 浄書文書は、浄書後ただちに起案文書と校合し、浄書者及び校合者は起案文書の所定欄に押印しなければならない。

(公文の署名)

第25条 公文の署名は、理事長名、組合名、事務局長名又は支配人名を用い、事務局内を除くほか、課長名、課名をもつて文書を発することはできない。ただし、特に承認を得たものは、この限りでない。

(公印及び契印)

第26条 起案文書と校合をおえた浄書文書は、公印及び契印を押し発送しなければならない。ただし、軽易な文書で印刷又は謄写に付したものについては、起案文書の所定欄に「契印略」又は「公印略」の記載をし、契印又は公印を省略、又は契印及び公印を同時に省略することができる。

(文書の発送)

第27条 文書の発送日は、毎週月曜日及び木曜日の2日間とする。

2 発送する文書は、主管課の文書取扱主任が、総務課に設置してある文書整理棚の所定場所にそれぞれ搬入するものとし、搬入された文書は文書主任が前項の直近の発送日に発送するものとする。

3 総務課長は、郵便切手受払簿を備え、常に郵便切手の受払いを確認しておかなければならない。

第28条 発送済の起案文書には、主任者が施行年月日を記入しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(文書整理の原則)

第29条 文書は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし、重要なものは、非常の際にすみやかに持出しできるようあらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の事務所外持出し制限)

第30条 文書は、事務所外に持ち出すことはできない。ただし、主管課長の承認を得たものは、この限りではない。

(主任者の文書整理)

第31条 主任者は、常に文書を次の各号に定めるところにより区分整理しなければならない。

(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしておくこと。

(2) 完結した文書は、処理経過及び種別、類目等についてその完否を確認したうえ、速やかに各課の文書主任等に引継ぎ、自己の手許においてはならない。

(完結文書の整理)

第32条 文書主任等は、次の各号に定めるところにより完結文書を必要に応じて利用できるよう整理編集しなければならない。ただし、第3種から第5種までに属する文書は、装ていを省略するものとする。

(1) 会計年度別に編集すること。

(2) 種別、類目に区別し、類目ごとに完結年月日の古いものから順次番号をつけること。この場合、同件の文書については、施行月日の古いものから順につづり最も新しい文書が最上位となるようにすること。

(3) 事件が2年度以上にわたる文書は、最も新しい文書の完結年月日の属する年度に編集すること。

(4) 種別を異にする文書を一緒に編集するときは、長期の種別の文書に編集すること。

(5) 数類目に関係がある文書は、最も関係の深い類目に編集し、他の関係類目の索引目次にその旨を記載すること。

(6) 表紙には、名称、年度、種別、類目及び主管課名を記載すること。

(7) 保存文書の製本は、厚さおおむね10センチメートルを超えないものとし、索引目次をつけること。

2 前項の規定により編集した保存文書は、文書保存箱に収納し保管しなければならない。

(保存年限)

第33条 文書保存の種別及び期間は、法令、その他別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 文書の類目及び保存種別は、別表第1のとおりとする。

3 保存年限の計算は、その完結した日の属する年度の翌年4月1日から起算するものとする。

(文書保存の背表紙)

第34条 保存文書の背表紙は種別の識別を容易にするため、次の色分けによつて表示する。

(1) 第1種 赤色

(2) 第2種 青色

(3) 第3種、第4種、第5種 白色

(永年保存文書等に関する報告)

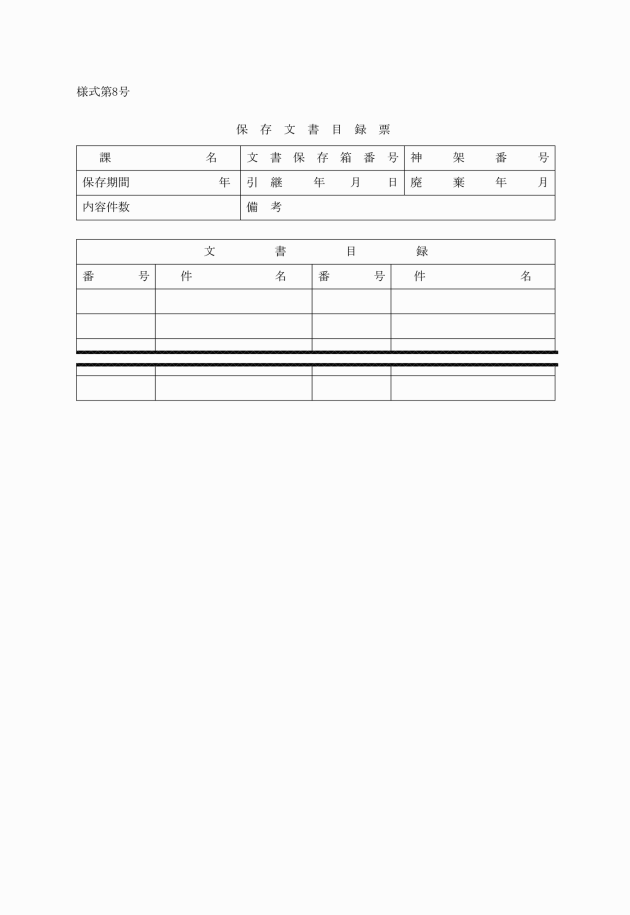

第35条 各課長は、完結文書のうち第33条第1項第1号から第3号までに規定する保存文書の保存文書目録票(様式第8号)を作成し、翌年度8月末日までに総務課長に報告しなければならない。

(借覧及び閲覧)

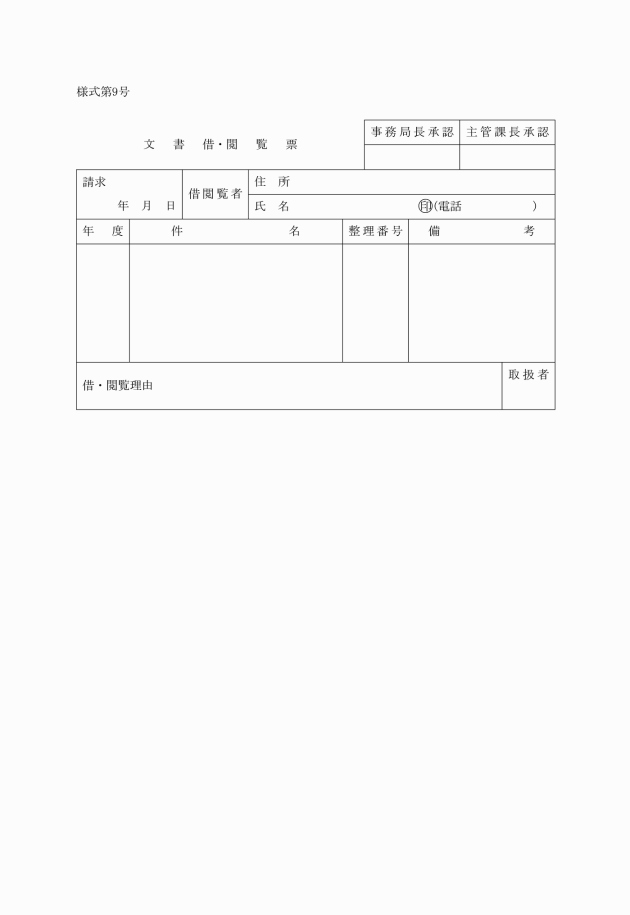

第36条 主管課長は、職員以外の者が保存文書の借覧又は閲覧を請求したときは、文書借・閲覧票(様式第9号)に所要事項を記入させ、事務局長の承認を経て、借覧又は閲覧させることができる。

2 組合の一般文書についての借覧、閲覧及び写しを与えるときについては、前項に準ずる。

3 借覧の期間は、10日を超えることはできない。

(廃棄)

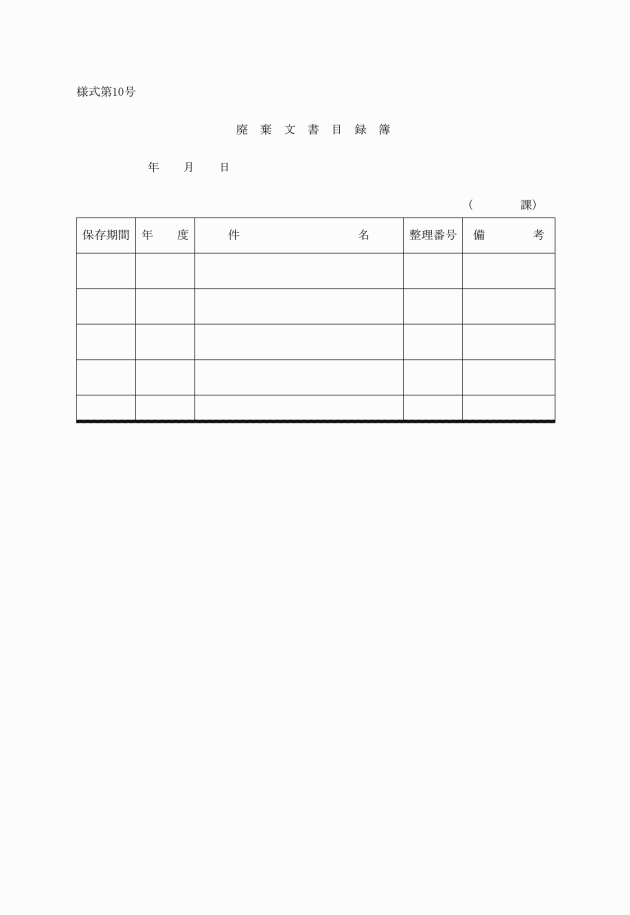

第37条 主管課長は、毎年、保存年限を満了した保存文書に係る廃棄文書目録簿(様式第10号)を作成し、事務局長の決裁を受け当該文書を廃棄しなければならない。

2 総務課長及び主管課長は、保存年限を満了した保存文書であつても文書主任等の請求があり、かつ、総務課長又は主管課長がその保存の必要があると認めたときは、なお期間を限り保存することができる。

(文書取扱事項)

第38条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、理事長が定める。

附則

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年6月2日規程第101号)

この規程は、昭和57年6月2日から施行する。ただし、改正後の第33条第2項及び別表第1については、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和59年3月28日規程第122号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年9月28日規程第126号)抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

附則(昭和61年8月4日規程第141号)

この規程は、昭和61年8月1日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

附則(平成元年3月30日規程第155号)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

附則(平成元年3月30日規程第161号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月8日規程第193号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月30日規程第206号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月8日規程第241号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

附則(平成11年10月18日規程第244号)

この規程は、平成11年10月18日から施行する。

附則(平成12年6月21日規程第257号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成15年4月1日規程第288号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月24日規程第292号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月17日規程第308号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年11月30日規程第347号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月15日規程第372号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

附則(平成23年3月31日規程第374号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月26日規程第376号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成24年4月24日規程第387号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成24年10月22日規程第391号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成26年3月25日規程第405号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日規程第421号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年10月23日規程第427号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日規程第432号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日規程第445号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月18日規程第464号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

附則(令和元年7月24日規程第466号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和2年10月1日規程第475号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日規程第479号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

類 | 目 | 第1種 (永年) | 第2種 (10年) | 第3種 (5年) | 第4種 (3年) | 第5種 (1年) |

A総務 | 1庶務 | ○例規・許認可等理事長が決定する重要文書 ○組合の財産及び所有権移転に関する文書 ○行政庁からの令達・通達等に関する重要文書 ○投資不動産に関する文書 ○理事長・事務局長及び課長の事務引継書 ○例規集番号簿 ○保存文書目録票 ○廃棄文書目録簿 ○保養所建設工事の入札契約に関する文書 | ○入札及び契約に関する文書 ○行政庁からの令達・通達等に関する文書 ○共済事業の指導に関する文書 ○庁舎管理に関する文書 ○事業計画及び予算に関する文書 | ○監査に関する文書 ○庶務に関する文書 ○調査に関する文書 ○職員の研修・福利厚生に関する文書 ○復命書綴 ○職員の健康診断に関する文書 ○業務・保健・貯金・貸付・物資経理の支出伺(請求書)綴 ○物品購入伺綴 | ○申請・届出・通知・報告・照会及び回答に関する文書 ○職員の研修・福利厚生に関する文書 ○共済組合の諸請求及び申告等に関する文書 ○切手(ハガキ)受払簿 ○文書整理簿 ○特殊文書収配簿 ○消耗品受払簿 | ○官報、県公報 ○文書受付簿 ○文書借・閲覧票 ○庶務に関する軽易な文書(申請、届出、照会、回答等又はこれらの発議文書) |

2企画 | ○組合会等に関する文書 ○組合会会議録 ○組合公報に関する文書 ○共済ニュースに関する文書 |

| ○会議に関する文書 ○連合会報綴 ○遺族共済年金補完事業に関する文書 | ○共済情報及び連合会情報 |

| |

3人事 | ○人事に関する重要文書 ○人事関係記録簿 ○職員の任免、賞罰に関する重要文書 | ○タイムレコーダーに関する文書 ○職員の給与明細表 ○扶養親族の認定及び諸手当の支払調査 ○所得税・市町村民税・源泉徴収に関する文書 | ○賃金台帳 ○旅行命令簿 ○有給休暇簿 ○時間外勤務及び休日勤務命令簿 ○職員の服務に関する文書 ○臨時職員の雇用に関する文書 | ○身分証明書交付簿 ○欠勤簿 ○時間外登退庁簿 ○休日振替簿 |

| |

4システム |

| ○新基幹システムに関する文書綴 ○パソコン管理運用調整に関する文書 |

|

|

| |

B経理 | 11経理 |

| ○経理に関する文書 ○共済組合の統計資料に関する文書 | ○有価証券、その他の債券に関する文書 | ○組合員貸付金未収金整理簿 ○月例報告書等に関する文書 ○各市町村別負担金・掛金の調定払込金内訳書 | ○仮受金台帳に関する文書 ○仮払金明細書 ○小切手振出整理簿 ○経理に関する軽易な文書(申請、届出、報告等又はこれらの発議の文書) |

12物資 |

| ○物資供給販売指定店の契約に関する文書 ○物資事業に関する重要文書 ○通信販売に関する重要文書 ○保険に関する文書 ○物資事業の事業計画及び予算に関する書類 ○物資購入票 ○物資購入申込書 |

| ○物資購入支払代金に関する文書 ○購人物資受領書 ○立替金請求書 ○立替金送金通知に関する文書 ○旅行斡旋に関する文書 ○物資立替金償還明細書 ○物資立替金個人償還明細表 | ○物資事業に関する軽易な文書(定例、照会、回答等又はこれらの発議文書) | |

13貯金 | ○解約者を除く貯金加入申込書(貯金一時中止及び復活含む) ○非課税貯蓄申告書等(解約者を除く) | ○貯金事業に関する重要文書 ○貯金事業の事業計画及び予算に関する文書 ○貯金事業に関する統計資料 ○貯金事業に関する帳票等C0M及びM0 ○電算委託先変更に伴う移行関係書類 ○利子所得税支払に関する文書 | ○共済貯金決算明細表(貯金台帳) ○共済貯金残高明細表(貯金台帳)等関係帳票 ○貯金事業に関する支出伺文書 | ○共済貯金関係送付に関する文書 ○解約者の貯金加入申込書 ○貯金払戻・解約請求書 ○貯金解約明細表 ○非課税貯蓄申告書等(廃止及び解約者分) | ○貯金事業に関する軽易な文書(定例、照会、回答等又はこれらの発議文書) ○積立金徴収明細表 ○臨時積立明細表 ○貯金額変更申込書 ○共済貯金届出事項変更届出 ○共済貯金積立金等連絡票 ○共済貯金払戻請求書等及び加入変更等送付書 ○異動報告書 ○貯金振込口座訂正依頼書 ○貯金額振込書(控) | |

14貸付 | ○貸付決定伺書及び貸付金送金伺書 ○借入申込書及び借用証書(償還の完済した者を除く) ○貸付規則違反等に関する文書(償還の完済した者を除く) | ○貸付事業に関する重要文書 ○貸付債権共同保全事業に関する文書 ○貸付事業の事業計画及び予算に関する文書 ○貸付事業に関する統計資料 ○貸付規則違反等であるが完済した関係文書(債権譲渡分も含む) ○電算委託先変更に伴う移行関係書類 ○団体信用生命保険事業に関する文書 ○貸付事業に関する帳票等C0M及びM0 ○財形住宅貸付に関する文書 ○財形住宅貸付の事業計画及び予算に関する文書 | ○組合員貸付金償還明細表関係帳票 ○貸付事後調査に関する文書 | ○組合員貸付金原票(個別償還明細表) ○貸付金繰上(全額)償還明細表 ○貸付金繰上(全額)償還連絡表 | ○貸付事業に関する軽易な文書(定例、照会、回答等又はこれらの発議文書) ○償還の完済した借入申込書及び完了届 ○借用証書一覧 ○電算入力データとチェックリスト ○修学貸付一覧 ○完了届提出後の貸付申込時の添付書類 | |

C保険健康 | 21短期 | ○短期給付の指導に関する重要文書 | ○公費負担の受給に関する文書 ○短期給付の電算に関する重要文書 ○短期給付の統計資料関係書類 ○損害賠償に関する文書 ○公務災害による基金請求に関する文書 ○短期経理の事業計画及び予算に関する書類 | ○診療報酬請求書及び同請求明細書 ○短期給付の支給伺書 ○短期給付の電算に関する文書 ○短期給付の現金給付関係書類 ○短期給付の附加給付関係書類 ○返還請求等に関する文書 ○災害給付の交付申請等に関する文書 | ○社会保険の資格の得喪証明書発行簿 ○レセプトの過誤調整に関する文書 | ○負傷事故報告書 ○短期給付に関する軽易な文書(申請、届出、照会、回答等又はこれらの発議文書) |

22厚生 |

| ○保健事業に関する重要通知文書 ○委託保養所との契約書 ○保健事業の事業計画及び予算に関する書類 ○保健事業に関する統計資料 | ○健康診断補助金に関する文書 ○救急薬品等の配布に関する文書 ○保養所利用助成金に関する文書 ○厚生施設利用助成金に関する文書 | ○健康診断実施機関との契約書 ○その他保健保養施設との契約書 ○保健衛生講習会に関する文書 | ○保健事業に関する軽易な文書(申請、届出、照会、回答等又はこれらの発議文書) ○保養所及び保健保養施設の利用助成券(使用済み) ○総合健康診断等の結果表 | |

D年金 | 31年金 |

| ○長期給付に関する文書 ○長期給付の電算に関する重要文書 ○障害の程度の認定に関する文書 ○長期給付の統計資料関係書類 ○長期給付の事業計画及び予算に関する書類 ○年金受給者の被扶養親族等申告書 | ○長期給付の電算に関する文書 ○長期給付の調査に関する文書 | ○現況届等に関する文書 | ○長期給付に関する軽易な文書(申請、届出、照会、回答等又はこれらの発議文書) |

E資格管理 | 41資格 | ○組合員証整理簿 ○組合員の資格の得喪に関する申告書 ○組合員原票 ○基礎年金番号に関する書類 ○第3号被保険者に関する書類 ○調定業務に関する重要文書 | ○他共済組合からの転入転出に関する文書 | ○組合員及び被扶養者の異動・認定に関する申告書 ○組合員証の更新検認に関する文書 ○資格調査に関する書類 ○任意継続組合員資格取得申告書及び同関係書類 | ○組合員調書 ○資格証明書交付連絡簿 ○組合員証交付簿 |

|

F保養所 | 51宿泊 |

| ○宿泊経理に関する重要文書 ○保養所運営委員会に関する文書 ○宿泊経理の事業計画及び予算に関する文書 | ○宿泊経理の支出伺(請求書)綴 ○保養所施設の火災保険、賠償保険に関する書類 ○保養所の庶務に関する文書 ○保養所の公害、保安、消防に関する文書 ○保養所の従業員の雇用に関する文書 ○料飲税、入湯税に関する文書 | ○冷凍機等に関する文書 ○施設収入月報綴 ○保養所施設の機械装置及び電気の保守管理記録日報綴 ○飲食材料等受払簿 ○売店商品、飲物冷蔵庫商品の出庫日報 ○仕入伺書綴 ○仕入日報綴 ○業務日報綴 | ○宿泊経理に関する軽易な文書 ○保養所業務に関する軽易な文書 |

様式第5号 削除